Помимо двух синергетических факторов мирового масштаба – пандемии коронавируса и падения нефтяных цен – социально-экономическую обстановку в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) осложняют жесткая финансовая зависимость от федерального центра и гипертрофированная сырьевая компонента в валовом региональном продукте (ВРП).

С начала второй декады апреля 2020 г. губернаторы ряда регионов ПФО дали разрешение на возобновление работы системообразующих предприятий, а также организаций, связанных с ними производственно-сбытовыми цепочками. Решение понятно: если региональная экономика встанет надолго, никакие карантинные меры не помогут побороть коронавирус — для этого попросту не хватит ресурсов. К тому же, пик пандемии, по всей видимости, вскоре будет пройден.

Наступает время задуматься, как не просто компенсировать убытки, но и перезапустить экономику на новой основе — с гораздо меньшей зависимостью от цен на углеводородное сырье. Подчеркнем, что речь идет не о нем самом, а о ценовой конъюнктуре на мировых рынках, которая сверхчувствительна к любому мало-мальски значимому событию в социуме.

Нефтяная игла как она есть

В бытовых представлениях мир без нефти — это крах производства продуктов питания и системы их доставки населению, транспортная изоляция, а также небоеспособная военная техника. Критической зависимости от углеводородного сырья подвержен весь мир, а не только такие нефтедобывающие страны, как Россия, США и Саудовская Аравия.

Несмотря на разговоры — часто досужие — о приближении эпохи альтернативных источников энергии, нефть и природный газ еще надолго останутся основой мирового энергобаланса — на их долю приходится почти 60% первичных энергоресурсов. При этом около четверти российской нефтедобычи дают регионы Поволжья.

По оценке экспертно-аналитической компании IHS, ежегодные доходы от продажи нефти России, США и Саудовской Аравии примерно равны — около $280 млрд у каждой из этих стран. А вот в структуре валового внутреннего продукта эти поступления далеко не равнозначны: у США — около 1%, у России — 19%, а у Саудовской Аравии — 35%. Недостаточную — во всяком случае, для развитой страны — диверсификацию отечественной экономики характеризуют еще несколько фактов.

По данным АЦ "Эксперт", в отраслевой структуре выручки 400 крупнейших российских компаний за 2018 г. доля нефтяной и нефтегазовой промышленности составила 52% (а вкупе с химией и нефтехимией и вовсе под 60%).

Как свидетельствует "Российский внешнеэкономический вестник", среди основных товарных групп российского экспорта в 2016 г. продукция ТЭК заняла первое место (свыше 58%), с большим отрывом опередив металлургию и машиностроение (около 20% в совокупности).

За последние несколько лет в отечественном экспорте появились лишь четыре новых позиции (эскалаторы и траволаторы, ниобий, ванадий, а также врубовые и горнопроходческие машины), следует из данных Всемирного банка. И это существенно меньше, чем у таких стран-экспортеров нефти, как Казахстан и Азербайджан.

Справедливости ради заметим, что диверсификация экспорта требует не только политической воли, но и ресурсов (финансовых и временных) на развитие отраслей, чья продукция сможет заместить углеводородное сырье. Эта задача решается в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", однако, затраты на его реализацию составляют менее 4% от стоимости всех нацпроектов (25,7 трлн рублей до 2024 г.).

Нынешняя глубокая рецессия сырьевого рынка (падение спроса и цены на нефть) означает существенное сокращение бюджетных доходов всех уровней. Некоторые эксперты оценивают его в $35 млрд только в текущем году. Понятно, что социальные обязательства государства (в частности, пенсии и зарплаты бюджетникам) можно будет выполнить за счет резервных фондов, а вот расходы на инвестиции, модернизацию, крупные инфраструктурные проекты, а также дотации регионам, скорей всего, придется урезать.

Экономическое здоровье поволжских регионов под угрозой

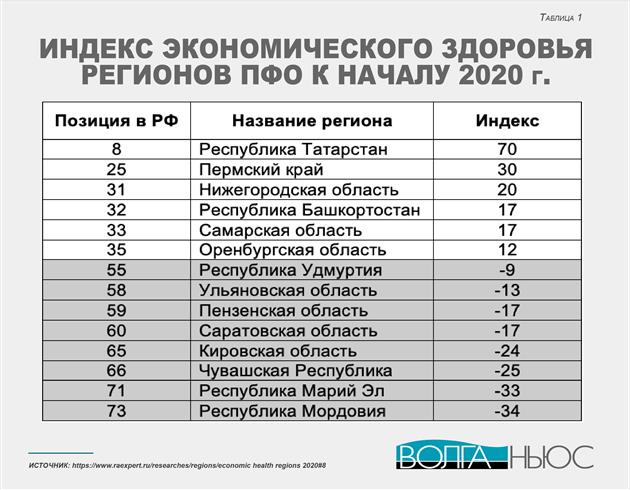

Для оценки динамики социально-экономической ситуации в регионах ПФО в нынешний кризисный период важно иметь точку отсчета — их состояние на начало этого периода. Эта информация содержится в исследовании компании РА "Эксперт", ранжировавшего регионы России по индексу их экономического здоровья. Согласно принятой методике этот показатель агрегирует три группы критериев — экономическое здоровье населения региона, регионального бизнеса и консолидированного бюджета региона. В таблице 1 представлены результаты субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный округ.

Предсказуемо топовые позиции в этом рейтинге занимают регионы-лидеры ПФО, причем с большим отрывом Татарстан. Парадокс, однако, в том, что именно эти регионы имеют наиболее высокий уровень ресурсной зависимости.

Конечно, такая специализация притягивает инвестиции, а также квалифицированные кадры, но она же предопределяет региональные диспропорции в социально-экономическом развитии. В частности, ту самую зависимость от нефти, о которой шла речь выше: турбулентность на мировых рынках в наибольшей степени подвергает эти регионы разнообразным рискам.

Таблица 2 показывает вклад отраслей, связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой, в ВРП регионов Поволжья.

Примечательно, что все регионы-лидеры по индексу экономического здоровья (за исключением Нижегородской области) характеризуются повышенным вкладом сырьевых отраслей в ВРП.

Что же касается отстающих регионов (с отрицательным значением данного индекса), они во многом зависят от результативности усилий местных властей по привлечению финансовой и иной поддержки федерального центра.

На бюджетной игле

Российским губернаторам сегодня не позавидуешь: стресс-тест для них сводится к самостоятельному (без указаний из центра) лавированию между Сциллой жесткого карантина и Харибдой сохранения местной экономики. Для этого нужны немалые дополнительные средства, а взять их можно только из федерального бюджета. При том, что большинство регионов, в том числе поволжских, и так дотационны (таблица 3) и имеют немалые долги перед государством (таблица 4).

По расчетам агентства "Национальные кредитные рейтинги", 65-70% российских регионов еще до конца текущего года могут полностью израсходовать свои ликвидные резервы, а негативное влияние стресс-факторов ощутить по итогам первого квартала. Причем, как полагают в НКР, в трех субъектах ПФО — Удмуртии, Мордовии и Ульяновской области — ликвидные ресурсы к настоящему моменту уже полностью исчерпаны.

Насколько Центр сможет увеличить финансовую помощь регионам, зависит от состояния федеральной казны к сентябрю-октябрю, когда губернаторы потянутся в Москву просить денег, чтобы "закрыть год". Но значительных ассигнований на эти цели ожидать не стоит, поскольку низкая цена на нефть и экономические потери от пандемии с неизбежностью приведут к существенному сокращению доходов федерального бюджета.

В поиске новых драйверов доходности

Заменить российский ТЭК в роли финансового донора пока невозможно, но направления расходования средств от сырьевой ренты, должны измениться: нынешний стресс-тест сделал структурную реформу отечественной экономики безотлагательной необходимостью. Причем, некоторые драйверы бюджетной доходности находятся внутри самой этой отрасли.

Один из них — увеличение глубины переработки углеводородного сырья: по оценкам экспертов, экспорт продукции высокого передела, полученной из 4 млн т нефти дает примерно такую же выручку, как экспорт 24 млн т сырой нефти.

Второй — импортозамещение на основе передовых технологий: странно покупать в Китае буровые установки и допускать, чтобы западные компании занимали 60-90% рынка высокотехнологичных нефтесервисных услуг. Ведь ТЭК (наряду с оборонно-промышленным комплексом) способен быть главным коммерческим потребителем отечественных инноваций и наукоемкой продукции.

Еще один драйвер доходности — продовольственные товары для внутреннего потребления и экспорта. Сегодня на мировом рынке пшеница, например, стоит дороже нефти, и это логично: в кризисное время потребности людей упрощаются, а нефть и газ еду не заменяют.

К структурным изменениям в нашей экономике ведет также стимулирование экспорта несырьевых неэнергетических товаров, предусмотренное нацпроектом "Международная кооперация и экспорт". Для его реализации создана даже специальная система региональных центров поддержки экспорта. Причем в рейтинге таких центров по результатам 2019 г. большинство поволжских регионов занимают достойные позиции (таблица 5).

Весьма обнадеживает, что доля несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме российского экспорта в прошлом году приблизилась к 32%.

Рано или поздно пандемия сойдет на нет и нефтяные цены стабилизируются, но экономика и жизнь прежними уже не станут: слишком сильным был шок. Некоторые черты будущего — к примеру, расцвет интернет-сервисов и компаний по доставке покупок, реальное импортозамещение, особенно в медицине, рост общественного признания труда врачей и педагогов — просматриваются уже сейчас. А для всего остального полезной основой станет опыт стресс-тестирования регионов России. При этом в процессе преодоления кризиса нам важно не утратить тот импульс к устойчивому развитию страны, который задан национальными проектами.

Последние комментарии

Учитывая потенциал рынка, долю компании - смело буду заходить, а там посмотрим. Некоторые недовольства тут смешно читать, но есть и адекватные сомнения. В любом случае, инвестиции - риск, но джету доверяю, и вижу развитие компании. Роман Хорошев, кстати, очень открыт, дает много интервью перед очень важным шагом компании, открыто отвечает на вопросы, что так же радует.

У компании большие шансы для роста, верю в успех)